孟景春,南京中醫(yī)藥大學(xué)教授,著名中醫(yī)學(xué)家、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專家,江蘇省名中醫(yī),1992年起獲國務(wù)院政府特殊津貼,曾任江蘇新醫(yī)學(xué)院中醫(yī)系副主任,南京中醫(yī)學(xué)院中醫(yī)系主任、基礎(chǔ)部主任,兼任衛(wèi)生部高等醫(yī)學(xué)院校中醫(yī)專業(yè)教材編審委員會委員,江蘇省暨南京市中醫(yī)學(xué)會副會長等。

不用上門診的時候,已是兩鬢銀霜的老人總是準(zhǔn)時在案前開始一天的工作。把書頁已經(jīng)泛黃的中醫(yī)經(jīng)典拿出來反復(fù)閱讀,盡管已是爛熟于心的文字,細(xì)細(xì)讀來似乎又有了些新的感悟;再翻翻最新的報紙文摘,一些嘩眾取寵的養(yǎng)生文章讓老人不禁皺了皺眉頭,于是認(rèn)真查閱了手邊的資料醫(yī)案,提筆即書……在中醫(yī)藥界同仁的眼中,他是傳說中的“大家”;在病患者的眼中,他是妙手仁心的“醫(yī)者”;在杏林后學(xué)者的眼中,他是誨人不倦的“業(yè)師”;而在莘莘學(xué)子眼中,他又是一位和藹可親的“爺爺”。他,就是南京中醫(yī)藥大學(xué)孟景春教授。

名聞鄉(xiāng)里的“孟先生”

孟景春,1922年7月4日出生于江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn)。孟景春自幼深受中國古典文化的熏陶,由于父輩有行醫(yī)的經(jīng)歷,加之年少時目睹百姓深受戰(zhàn)亂之苦,在艱難的時局下,年少的孟景春立志行醫(yī),扶貧助困、以濟蒼生。當(dāng)時學(xué)中醫(yī)對古文要求很高,孟景春經(jīng)人介紹至合興鎮(zhèn)“國文專修社”深入學(xué)習(xí)中國古代文學(xué)經(jīng)典。這段經(jīng)歷為他后來學(xué)習(xí)中醫(yī)打下了很好的基礎(chǔ),深厚的古文功底使他對中醫(yī)典籍的感悟比一般人更為深刻,正如中醫(yī)界流傳的一句俗語所言:“秀才學(xué)醫(yī),籠中捉雞”。

十八歲那年,孟景春正式拜入了孟河醫(yī)派丁甘仁先賢之門人湯禮門先生的門下。當(dāng)時,由于先生診務(wù)繁忙,無暇講解,孟景春白天跟著先生抄方,兼做些雜活,如熬膏藥、攤膏藥、研中藥、做紙拈等,一些基礎(chǔ)的臨床操作技術(shù)得到了很好的練習(xí);晚上便自學(xué)先生指定的5本必讀醫(yī)著《傷寒論》、《本草問答》、《醫(yī)經(jīng)精義》、《血證論》和《金匱》,并琢磨白天所抄的醫(yī)案,此外,《中醫(yī)輯要》和《湯頭歌訣》等也都背得滾瓜爛熟。湯先生一月中會抽一兩次時間,把學(xué)生集中起來講解醫(yī)案和學(xué)習(xí)重點。如此,學(xué)習(xí)的時間安排得很緊,卻很充實,書本上的知識也一一在臨床上得到印證,正所謂“讀書三年不如抄方一年”。

憑借著個人對中醫(yī)事業(yè)的滿腔熱忱和勤學(xué)善思的精神,孟景春在中醫(yī)學(xué)習(xí)之路上不斷摸索,二十歲上便順利出師懸壺濟世。憑著拜師時的刻苦學(xué)習(xí)及自身極高的悟性,加之正式行醫(yī)后不斷地深入學(xué)習(xí)和總結(jié),孟景春在行醫(yī)臨床時的成果也逐漸顯現(xiàn),甚至還治好了當(dāng)時一些老中醫(yī)都束手無策的疑難癥,一時間在當(dāng)?shù)匦∮忻麣猓昙o(jì)輕輕便被百姓們尊稱為“孟先生”。直到現(xiàn)在孟景春回到鄉(xiāng)里,遇到一些七八十歲的老人還是這樣稱呼他。

盡管當(dāng)時治病略有小成,但接觸的病例越多,孟景春越感覺到自身醫(yī)術(shù)的不足,他一度報名參加醫(yī)師進(jìn)修班學(xué)習(xí)西醫(yī)內(nèi)科學(xué),幾番周折后,孟景春對中醫(yī)的熱愛和信心不減反增,最終,還是堅定不移地毅然回歸專攻中醫(yī)。中華人民共和國成立后,孟景春被選入江蘇省中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校(南京中醫(yī)藥大學(xué)前身)學(xué)習(xí),成為該校的第二批學(xué)員。孟景春抓緊這寶貴的機會,虛心向吳考槃、宋愛人、朱襄君等老師請教,每問一題每看一書都要做筆記卡片,他常說,好記性不如爛筆頭,在積累了廣博資料的同時,也提高了自己的專業(yè)水平。在一年的理論學(xué)習(xí)后,孟景春以“優(yōu)秀畢業(yè)生”畢業(yè),并選擇了留校任教。孟景春與同期的周仲瑛、孟澍江、陳亦人等大師一起,見證了南中醫(yī)歷史上最輝煌的時代。

新中國內(nèi)經(jīng)學(xué)教育的“開疆者”

傳統(tǒng)中醫(yī)教育一直是以師帶徒的形式進(jìn)行的,像江蘇省中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校這樣大規(guī)模的群體性課堂教學(xué)形式來培養(yǎng)中醫(yī),在當(dāng)時確實是個新生事物,教材的稀缺成了擺在眼前的最大難題。過去傳統(tǒng)的師帶徒是沒有規(guī)范教材的,先生傳授的大多是原本,或者是經(jīng)過整理的編輯本,即使是編輯本也只是將經(jīng)文加以歸類,內(nèi)容仍不能脫離原文加注釋的模式,且注釋多為古文,學(xué)生學(xué)習(xí)起來難度很大。為了適應(yīng)新興的課堂教學(xué)的需求,在時任江蘇省中醫(yī)進(jìn)修學(xué)校副校長由崑的領(lǐng)導(dǎo)下,青年孟景春在浩瀚的古醫(yī)籍中苦苦鉆研,結(jié)合自己的經(jīng)驗學(xué)識,主編或參編了一系列系統(tǒng)科學(xué)的內(nèi)經(jīng)學(xué)教材和教學(xué)參考資料,包括《內(nèi)經(jīng)輯要》、《內(nèi)經(jīng)講義》、《內(nèi)經(jīng)選讀》、《素問譯釋》、《靈樞譯釋》等,完成了一個從無到有的創(chuàng)舉,在海內(nèi)外產(chǎn)生了重大的影響。其中,《內(nèi)經(jīng)輯要》曾在萊比錫世界博覽會上展出,其與《內(nèi)經(jīng)講義》等一起成為后輩學(xué)習(xí)《內(nèi)經(jīng)》之經(jīng)典著作。當(dāng)時南中醫(yī)組織編寫的這批教材對于剛剛起步的高等中醫(yī)藥教育統(tǒng)編教材的形成起了重要作用,在新中國中醫(yī)藥教材史上產(chǎn)生了巨大影響,衛(wèi)生部主持編寫的第一版全國中醫(yī)學(xué)院統(tǒng)編教材就是在這批教學(xué)大綱和系列教材的基礎(chǔ)上編修而成的。

在編寫教材的過程中,孟景春常說,這是一種對千百人傳道授業(yè)的重要事業(yè),來不得半點馬虎,一定要以一絲不茍的態(tài)度,謙虛謹(jǐn)慎地聽取別人的意見,才能達(dá)到基本滿意的程度。因此,在開始編寫前,孟景春總是要遍查歷代醫(yī)家之見及各省、市的中醫(yī)雜志,凡涉及相關(guān)內(nèi)容的文章都進(jìn)行了廣泛的涉獵,再比較分析,擇善取之,或作注釋,或作按語,力求全面公允。廣泛收集資料后,要反復(fù)征求其他教授、專家的意見,直至初稿完成后,還要再度多方聽取意見不斷修改,三易其稿,才能放心交給出版社付印。國醫(yī)大師朱良春對此曾有中肯的評價:“孟景春是新中國成立后內(nèi)經(jīng)學(xué)方面的奠基人之一,他的著作理論聯(lián)系實踐,言之有據(jù),以理服人,充分突出了中醫(yī)學(xué)之精粹,讀之如沐春風(fēng),迪智開慧。”

在課堂教學(xué)中,孟景春仍然堅持了這種精益求精的態(tài)度。執(zhí)教期間,他每授一門新課都要公開試講,并反復(fù)多次直到聽眾全部滿意,才去課堂上課。孟景春認(rèn)為,講課是一門藝術(shù),老師要“能寫、能講、能臨床”,不能讓學(xué)生覺得上課時間很難熬。為了解決單憑口授和板書教學(xué)難免單調(diào)呆板的問題,他經(jīng)過苦心鉆研和歸納總結(jié),繪制出一套關(guān)于十二經(jīng)脈、三部九候的部位及面部色診等的掛圖,從而改變了中醫(yī)講課“看不見、摸不著”的局面,創(chuàng)造性地開拓了中醫(yī)教學(xué)的新模式即直觀形象教學(xué)法。為了不斷提高講課水平,孟景春還建立了聽課制度,要求教研組的老師相互聽課、互相提意見,起到了互補和共同提高的作用。“業(yè)精于勤而荒于嬉”,他常以此名言鞭策自己,惟日孜孜,無敢逸豫。

“醫(yī)為仁術(shù),用以濟世活人,不能以術(shù)求利”

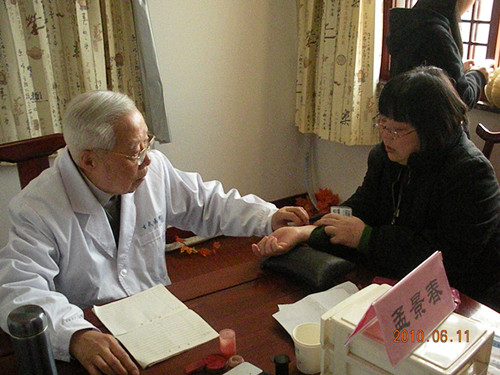

孟老總說,中醫(yī)工作者任何時候都不能脫離臨床。臨床,是中醫(yī)工作者最大的實驗室,也是最好最可信的實踐出真知的所在。因此,在繁重的教學(xué)和行政工作之余,他始終堅持每周兩次門診不間斷。在臨床過程中遇到典型的病例,他也要隨時記錄,作為授課和科研的資料。退休后,孟老沒有了教學(xué)和行政任務(wù),閑不下來的他便自行增加臨床工作,每周坐診5次。直至步入耄耋之年,身體條件實在不能負(fù)荷如此繁重的門診量,近年來才逐漸降到每周三次門診,寒暑雨雪從無間斷,到如今,孟老行醫(yī)已近70個年頭……

跟隨孟老抄方的學(xué)生心疼地跟我們“抱怨”,孟老看起病來總是廢寢忘食,不顧自己已是90高齡,時常從早上八點一直看病看到下午三點多,特別是對于一些外地慕名而來的病人,他體諒人家路途遙遠(yuǎn),即使在吃飯,都要把飯碗放下,給病人看完了才吃。

許多人都不敢相信,孟老這樣的名醫(yī)大家掛號費一直在初診20元、復(fù)診15元維持了很多年,而孟老弟子們的診金都已經(jīng)紛紛提到了100元甚至更高。直到近兩年,為了控制門診量、減輕他的工作負(fù)擔(dān),在醫(yī)院的強烈要求下,孟老這才同意把掛號費調(diào)整為初診40元、復(fù)診30元,即使這樣低的診金,他還常常主動為經(jīng)濟困難的患者減免掛號費。遇到在讀的學(xué)生來看病,孟老都不要求他們掛號,他說學(xué)生沒有經(jīng)濟來源,要多照顧。由于后來學(xué)生越來越多,影響到了正常門診,才不得不收取半價掛號費。每每提及,孟老都只是一笑而過,“我自己現(xiàn)在拿著退休工資,兒女經(jīng)濟條件也都比我好,不需要我支持。我看病目的不是掙錢,不是靠診金來維持我的生活。我拿著工資已經(jīng)夠了,生活再提高也沒有什么意思。對于有實際困難的老百姓,在我能力范圍內(nèi)當(dāng)然是能幫就幫。”

孟老用藥更是精簡,堅持“小處方”,不愿為病人多增一分負(fù)擔(dān),如非必要,絕不用貴藥、奇藥。最近,他治好了一位20多歲腿部水腫、多處求診治療不愈的病人。病人慕名而來,起初,對于他開出的不滿十元一付的方子很不滿意,將信將疑。孰料一個療程下來,20年頑疾幾乎痊愈,效如桴鼓,病人驚喜不已,當(dāng)即送來了“中醫(yī)泰斗,今世華佗”的錦旗。

“醫(yī)為仁術(shù),用以濟世活人,不能以術(shù)求利”,這是孟老時常掛在嘴邊的一句話。

沉甸甸的十七本存折

2009年,孟老主動聯(lián)系了南京中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院,說要拿出20萬元捐給學(xué)院里家庭貧困但品學(xué)兼優(yōu)的中醫(yī)學(xué)子。 當(dāng)他把錢交到院領(lǐng)導(dǎo)手上的時候,在場的老師霎時全部紅了眼眶……整整17本存折!要知道,孟老退休的早,診金也不高,家庭經(jīng)濟條件并不寬裕,這沉甸甸的17本存折是他多年來省吃儉用、辛苦積攢的全部積蓄,其中最低的一本甚至只有一千元。學(xué)院方面和孟老的子女一再勸他留一點錢在身邊養(yǎng)老,都被他一一拒絕了。無奈之下,學(xué)院還是遵照孟老的意愿,用這20萬元成立了一個獎學(xué)金,在給獎學(xué)金命名的時候,學(xué)院又遇上了難題——孟老堅決不同意以他的名字命名。在孟老的堅持下,獎學(xué)金被命名為“樹人獎”,他說,他只有一個要求,就是獎學(xué)金一定要用來獎勵熱愛中醫(yī)、品德高尚的學(xué)生,他不要求學(xué)生們回報他,只要求課余時間能跟他抄抄方,能早一點接觸臨床。獎學(xué)金成立三年來,已經(jīng)有六十六名學(xué)生受惠于孟老,但他一次次拒絕著感動中的師生們送給他的一點點心意,有時甚至只是一束鮮花。

熟悉孟老的人都知道,孟老自己的生活極其簡樸,至今仍住在漢中校區(qū)邊上的老教師樓里,掩映于城市的高樓大廈間,家具陳舊簡單,倒是書櫥就占了一整面墻。盡管孟老勤儉克己,但卻慈厚懷眾,他資助起學(xué)生來總是不遺余力。早在80年代起,孟老就開始資助學(xué)生,給家庭貧困而勤奮好學(xué)的學(xué)生每月補貼生活費。前兩年,基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院08級畢業(yè)生孫龍為找不到理想的工作而苦惱,萌生了自己開一家中醫(yī)診所的念頭,卻又力不能及。孟老聽聞此事,非常支持孫龍自主創(chuàng)業(yè)的想法。孫龍抱著試試看的態(tài)度問孟老:“如果我開診所,您愿意來給我坐診嗎?”沒想到,孟老一口答應(yīng)下來,說,“只要你開,我就過來!”孟老聽說孫龍創(chuàng)業(yè)資金緊缺,此時他的積蓄已經(jīng)全部用于設(shè)立“樹人”獎學(xué)金,他翻箱倒柜把工作多年出國訪問交流時留存的一些外幣找了出來,全部兌換成人民幣湊了一萬元現(xiàn)金交到孫龍手上。診所位置偏遠(yuǎn),離孟老的住所有20公里的距離,為減輕學(xué)生負(fù)擔(dān),每次他都是自己打車前往,后來學(xué)生找了車接送,他還堅持要支付車費。在孟老的坐鎮(zhèn)下,幾年下來,孫龍這家小小的中醫(yī)診所在南京仙林地區(qū)已是小有名氣。

可以說,孟老把對中醫(yī)事業(yè)的熱愛全部融入了對學(xué)生的關(guān)懷和殷殷厚望之中,不論是孫龍或是接受過孟老幫助的每一位同學(xué)對此都是深深感懷在心。“孟老就是我們的爺爺”,學(xué)生們這樣對我們說。

“只要還有一分力量,我就要盡一分努力”

即使已是90高齡,可孟老還保持著剛行醫(yī)時的習(xí)慣,始終堅持學(xué)習(xí)研究,除了門診,他的業(yè)余時間不是用來讀書,就是用來寫作。可謂寧移白首之心,不墜青云之志。

對于中醫(yī)目前面臨的種種沖擊和困境,孟老憂心忡忡。近年來,他發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在媒體上的中醫(yī)科普,有的以偏概全,有的嘩眾取寵,“內(nèi)行不說,外行亂說”,對百姓起到了很大的誤導(dǎo)作用,讓大家無所適從。因此,他把主要精力集中到寫醫(yī)學(xué)科普書上,一方面宣傳中醫(yī),一方面宣傳養(yǎng)生保健。近年來平均每年有2本養(yǎng)生保健著作問世,目前他的《中醫(yī)養(yǎng)生叢書》已經(jīng)發(fā)行了十本,約120萬字。每本都是孟老親自執(zhí)筆完成,學(xué)生替孟老整理的手稿已堆滿了書柜,這樣“高產(chǎn)”恐怕許多年輕人都難以做到。

中醫(yī)事業(yè)在一定程度上的萎縮更是讓孟老牽腸掛肚。他十分贊同國醫(yī)大師鄧鐵濤的說法,中醫(yī)振興的關(guān)鍵在人才,只有越來越多的“鐵桿中醫(yī)”成為中流砥柱,中醫(yī)才有未來和希望。孟老總說他自己就是一個“鐵桿中醫(yī)”,在各種場合他都要不厭其煩地對中醫(yī)后學(xué)者殷殷囑托:現(xiàn)在人們常說中醫(yī)院感受不到中醫(yī)的味道,聞不到中藥的藥香,中醫(yī)院姓“中”不姓“西”的關(guān)鍵在于中醫(yī)生自己是不是堅持姓“中”,中醫(yī)學(xué)子一定要對中醫(yī)十分信任、堅定不移,將來走出中醫(yī)藥大學(xué),走上工作崗位后,依然要認(rèn)真研究中醫(yī),用中醫(yī)的辨證施治來診病,才能真正發(fā)揮中醫(yī)的特色和優(yōu)勢,這是我對你們最大的希望。

歲老根彌壯,陽驕葉更陰。可以說,中醫(yī)已經(jīng)融入了這位耄耋老者的血液,并與他相伴一生。孟景春教授以身作則地踐行了南京中醫(yī)藥大學(xué)“仁德、仁術(shù)、仁人”的“三仁”教育理念。他對學(xué)生的關(guān)懷、對中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的關(guān)心,無不體現(xiàn)出一位“鐵桿中醫(yī)”的赤誠之心,無不體現(xiàn)出他懸壺濟世、宅心仁厚的大醫(yī)風(fēng)范;精研岐黃、發(fā)皇古義的中醫(yī)情懷;立德樹人、提攜后學(xué)的高尚師德;淡泊名利、嚴(yán)于律己的人格魅力。他將畢生心血傾注于中醫(yī)事業(yè),為學(xué)生、為學(xué)校、為學(xué)術(shù)做出了巨大的貢獻(xiàn)。

版權(quán)所有? 2024南京中醫(yī)藥大學(xué) 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備15021406號-1 公安備案號:蘇公網(wǎng)安備32010602010028號

版權(quán)所有? 2024南京中醫(yī)藥大學(xué) 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備15021406號-1 公安備案號:蘇公網(wǎng)安備32010602010028號